来源:正大期货 2024-01-03 19:12

关于明朝白银的研究,学者间普遍未曾重视公众白银知识与货币流通的关联性。然而最新启示显示,明清时期人们对白银的理解和应用状况迥然不同。

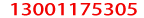

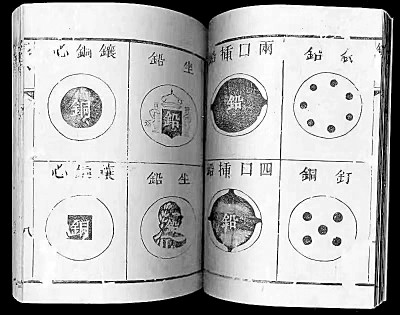

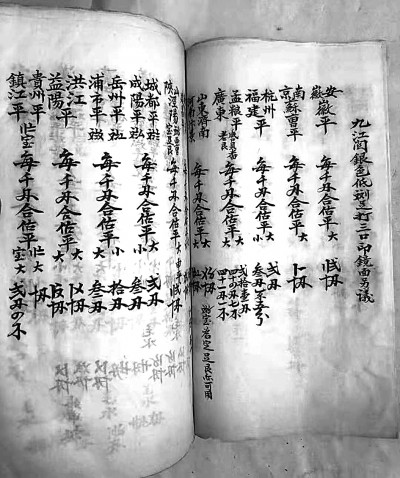

据史书记载,明清期间,由于地域和交易对象的差异,白银的运用方式亦呈现出明显的多样性,这一现象主要集中在江南与东南等地区。随着明朝中期白银的大量引进,其在江南及东南地区逐渐奠定了交易货币的地位。于是,许多商家开始研究与分享他们对于白银使用的经验,逐步把这些实践技巧编制进商书之中,以便更好地进行交流与传播。在此过程中,更专业的“银谱”类书籍应运而生,其中包含了各类相关的口诀以及特征说明。这种类型的书籍深受广大经商者的喜爱,他们纷纷抄印并广为散发。除了专业化程度较高的商书与银谱外,白银相关知识亦在其他面向广大人群的读物如珠算书、杂字书以及指南书等中有所阐述白银,由此可见,从明朝至清朝初期,江南与福建等区域已建立起了相对完善的白银知识体系,并且取得了良好的传播效果。

有学者指出:“这些藏书有助于广大民众更好地理解白银知识,缓解了他们在日常生活中用银的忧虑。事实证明,契约明确表明,像京师、直隶、山西这样的地方,文银交易的频率和规模正在逐年加大,这无疑是一种向上发展的趋势。”此外,据记载,乾隆年间各省巡抚纷纷上报用银用钱的实际情况。调查结果揭示,清朝初期江南大部分地区,无论是大宗或小额交易,普遍采用的都是白银作为货币形式。

关于南北人民对白银行业的理解程度,其中最主要的差别在于他们理解和运用戥头和银色的能力。在中国历史文化背景下的明清时期,南方地区的部分民众已具备一定的银色辨认能力,如著名的苏杭、徽州、闽南等地的土地交易券上都因银色不同而有各种称呼。然而,在北方乡村,居民们大多不了解银色,较习惯于直接使用货币。这无疑证明了,白银知识与用银习惯并非孤立无关,它们还受到财富积累及贸易发展等深层次因素的影响。

有学者表示:“明清时期白银在各地运用的差异,不仅仅因白银输入量、商品经济发展状况以及习俗习惯等因素所影响,同样也受到人们对白银认识程度的制约。这意味着明代清时期,白银的广泛应用不仅与地方环境相关,同时还与银的交易品种以及颜色具有密切关联。”

明清时期,由于白银使用地域范围有别,形成了南方以银支付、北方以钱为币的风貌。这种格局,为经济交流开启了颇具吸引力的套利之门,使得懂得现银知识的官府官员、商贾以及银匠,能够在经济交易中获取更大的收益。进一步说,由于南方的经济水平相对较高,其对白银的认知度也更高;相比较之下,北方的人们银钱知识相对较弱。

明清时局的白银问题向来备受学术瞩目,目前种种研究显示,过去我们可能低估了民众白银知识和货币流通间的关联性。调研百姓对白银的认识和运用,能让我们更深入洞察到清朝银两的流动差异。这对解读明朝清朝的经济、社会演变而言,至关重要。

敬邀各位读者朋友于下方评论区,共享你们对明清时期白银问题所持的独特见解及思考。让我们共同探求这段历史现象的重要性及其深远影响。另外,若您认为此文有所营养,恳请您广为传播,让人们更深入地认识白银投放与货币流转之间的紧密联系。

————正大国际期货金融有限公司